— Eu sou Deus, Beto!

— Quando vou à igreja, me torno Deus!

(Menino de 3 anos)

O menino corre logo após essa declaração, se distancia de mim, me deixando a sós com as palavras que ele lançou no vento, como se tivesse me dado um simples “bom dia”, polido e casual. Fico ali, com o rolo de pintura na mão, encarando um verde que nasceu da mistura entre o amarelo do sol e o azul do céu. Penso se alguém passa correndo por ali e só pega a conversa dos dois, acredita que é papo de maluco, não de doidão — as crianças preferem essa palavra. A escolha das palavras é tão crucial quanto a escolha das roupas ou da fruta no prato. Minha mãe sempre diz: “A palavra tem poder.” Desde criança, me apeguei às palavras. Fui alfabetizado antes mesmo de ir à escola, usando a cartilha que minha mãe tinha na infância. Lembro de uma página com meninas desenhadas, e cada uma delas trazia uma letra estampada em seus vestidos. Ao lado, minha mãe escrevia com sua caligrafia: R de Ruth, M de Maria, E de Eni. Cada menina ganhava um nome.

Nome tem poder. Ensinar as crianças a nos chamarem pelo nome é como dar a elas um pedaço da nossa identidade.

— Temos nome, digo.

— E vocês também, continuo.

Deus, que nome poderoso, que palavra perigosa. Será que posso transformá-la em verbo? Não, apenas seu filho era o Verbo.

Penso em Elida Tessler, uma artista da qual não consegui me esquivar – fomos destinados a coexistir. E não que isso seja algo ruim. Acho que há pessoas das quais você simplesmente não consegue escapar. Com Elida, compartilhei pessoas, materiais, cartas e palavras. Ela vem à minha mente por causa de um de seus trabalhos, no qual ela cria, compartilha e convida. Ela pede: “Você me dá sua palavra?” Os que cruzam seu caminho escrevem uma palavra em um grampo de roupas e a palavra é pendurada em um varal. Um livro varal. Já vi essa obra mais de uma vez, e com ela aprendi a colecionar a caligrafia dos outros. Imagino Elida em nosso quintal, coletando palavras como “Deus”, “boboca”, “cocô”, “xixi”, “disarreia”, “perigoso”, “xato” (com X), “casa”, “mamãe”, “bebê”, “perene”, “minúcia”, “semente”, “calor”, “minhoca”, e “adeus”. Um varal se formaria com essas palavras, e, quem sabe, os grampos poderiam, mais tarde, sustentar o tecido que formaria o telhado de uma casinha. Talvez até aproveitássemos para pendurar algumas roupas, já que os dias estão quentes. Mas logo alguém desmontaria o varal e ele viraria uma brincadeira de pular corda. Eu sempre achei um absurdo quando minha mãe usava nossas cordas de pular como varal para secar roupa. E acho que, para ela, era ainda mais absurdo quando implorávamos para ela tirar as roupas para que pudéssemos pular. A profe falava que varal era sinônimo de corda. Nunca concordei. Varal é “antônimo” de corda, isso sim.

Deus talvez seja sinônimo de criação e destruição. Melhor ainda: Deus é sinônimo de brincadeira. Talvez seja por isso que o menino se sinta tão à vontade com essa palavra, com a liberdade de se reinventar, de criar e destruir o que criou.

Outro dia, vi um menino construir uma grande torre de madeira. A sala estava cheia de barulho e correria, mas a torre se mantinha firme. Até que outro menino, decidido a criar sobre o criado, deu um chute e derrubou tudo. O primeiro ficou bravo, mas ergueu a construção de novo. E, com mais um chute, a torre foi ao chão. Como seria um mundo onde cada menino é um deus?

Tenho tentado acompanhar essas criações e destruições, como um trovador que narra as conquistas de heróis ou um contador de histórias que fala das travessuras dos deuses. Mas, muitas vezes, sou excluído da brincadeira, me restando o papel de detetive, rastreando os vestígios que as crianças deixam para trás.

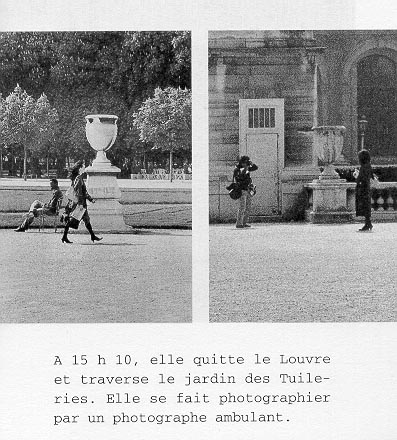

Lembro de Sophie Calle e sua série de fotografias “Perseguição”, onde ela contratou um detetive para segui-la por um dia. Sophie parece brincar com o fotógrafo, inventando um dia que talvez nem fosse ter, um dia feito para a câmera. Sinto o mesmo quando me aproximo com a câmera: a brincadeira muda, e eu me torno parte dela. O brincar se transforma, e as poses exageradas e desdenhosas surgem por onde a câmera passa.

Não é possível captar imagens genuínas com esses aparatos tão adultos. O brincar é como um livro… não, melhor, como um dicionário… não, uma enciclopédia. Dicionários são sobre palavras; enciclopédias, sobre coisas.

Sim, o brincar é uma enciclopédia, e meus registros são apenas notas de rodapé. A essência está ali, mas as notas à margem revelam as incertezas e complexidades dos adultos sobre algo tão genuíno. Fazemos as mesmas coisas com os desenhos. Às vezes desenhar círculos é mais sobre dar volta com o giz sobre o papel do que sobre as significâncias dos círculos na história universal das formas geométricas.

Mas como narrar o mundo que uma criança esquecerá?

Reencontrei, há algum tempo, uma criança do meu início, da época em que recebi aquela pequena lupa para investigar a infância. Ficamos, os adultos, eu e a mãe, tentando lembrar o passado de uma criança determinada a esquecer. Valter Hugo Mãe já dizia: “quem perde a memória está colocado no início das coisas.” Que travessura a das crianças, essa ousadia de nos esquecer, de começar de novo, de se recolocar no início. Essa é uma qualidade exclusivamente infantil. Eu não consigo me colocar no início. Depois que a corrida começou, fica difícil enxergar de onde parti. Pois eu já fui menino e decidi esquecer.

Mas como registrar esses pequenos e curtos passos, as tentativas de erguer uma torre, as paisagens que se desenham diante dos meus olhos, as pequenas esculturas orgânicas feitas de barro, cuspe e galhos da goiabeira? Será que a fotografia é a ferramenta certa para essa investigação?

Quando o ano começou, eu estava pintando. No meio do ano, ainda pintava. E agora, quase no fim, continuo a pintar. Para quem não me conheceu menino, nunca fui de pintura ou desenho. Essa é uma paixão adulta. Sempre fui da palavra, de qualquer forma e matéria que ela viesse. Gostava mais dos livros do que das folhas em branco. Mas agora, um pouco mais velho, me vejo novamente pintando. O pintor paulista Paulo Pasta me deu uma pista sobre isso. Ao observar os carretéis de Iberê Camargo, ele me disse em um de seus livros que fazer algo pessoal é recuperar o que já foi vivido. Paramos de viver do passado ou da memória e passamos a viver de nós mesmos.

Eu comecei pintando de branco, e logo no início, a menina tímida já reclamava: “Não gosto de conhecer gente nova.” Com o tempo, as cores do pincel mudaram, e o verde dominou as conversas filosóficas sobre beleza com os meninos de dois anos. Agora, mais para o final, as cores se multiplicam. Pinto com a destreza das crianças mais velhas, que cobrem a folha inteira com giz, sem deixar um canto em branco.

Tenho aprendido a pintar enquanto corto abacaxi, maçãs e mamão. O giz desliza pelo papel com um ritmo que muda a cada vez: ora suave e preciso, como quem cata piolhos na cabeça, com cuidado para não machucar ninguém; ora tempestuoso, fazendo o giz soar como trovão ao tocar o papel. Talvez, na enciclopédia do brincar, em vez das notas complicadas dos adultos, pudéssemos substituir tudo por desenhos. Como nas pinturas de Gabriele Gomes, que são legendas visuais para outras obras.

Não sei exatamente o que estou pintando. Mas venho sonhando com as pinturas, com as cores, com as crianças, com as formas do quintal. Nos meus sonhos, as imagens estão desfocadas, mas sempre tem um menino correndo, o varal balançando ao vento, e às vezes eu capto os movimentos em câmera lenta. São imagens com uma qualidade fantasmagórica, como diria minha professora de pintura. Bachelard afirma que “é no plano do devaneio, e não dos fatos, que a infância permanece viva em nós e poeticamente útil.”

Talvez seja isso que as crianças nos ensinam: a liberdade de esquecer para poder brincar de novo, a magia de recomeçar do início como se o tempo não fosse uma linha, mas uma roda que gira infinitamente. E aqui estou eu, cercado de pincéis e cores, tentando reaprender a brincar, a pintar o que não sei, a observar o que se move dentro de mim. No fundo, somos todos um pouco como aquele menino que correu depois de dizer que era Deus: ousados em criar e destruir, em dar nomes e mudá-los, em deixar para trás o que já passou, porque o que importa é a brincadeira que está acontecendo agora. E quem sabe, um dia, também eu consiga esquecer o começo e me deixar levar pelo verde dos quintais, pelos círculos de giz no papel, pelas palavras que penduram ao vento, vivendo não mais da memória, mas de mim mesmo.

Texto livre escrito pelo Educador Everton Leite a partir da pesquisa documental processual realizada com as crianças matriculadas na Cabana Escola Quintal durante o ano de 2024.